El incidente de Maryvale no solo cobró la vida del estudiante de 16 años y detuvo el futuro de Chris Aguilar, sino que reveló una dura realidad. Foto: Marlene Valero / Prensa Arizona

El apuñalamiento mortal de Michael Montoya Jr. en Maryvale High School trasciende el incidente aislado para convertirse en símbolo de las complejas crisis que afectan a las comunidades hispanas de Arizona.

El evento no solo cobró la vida del estudiante de 16 años y detuvo el futuro de Chris Aguilar, quien será juzgado como adulto, sino que reveló una realidad donde convergen acceso a armas, desconfianza institucional, limitaciones socioeconómicas y desconexión generacional.

Según documentos judiciales, el ataque respondió presuntamente al robo previo de un arma de fuego, aunque las investigaciones continúan desarrollándose.

Te puede interesar: Estudiantes regresan a clases en Maryvale High tras mortal apuñalamiento

El sargento Phil Krynsky, vocero del Departamento de Policía de Phoenix, ofrece una perspectiva institucional que equilibra preocupación comunitaria con datos oficiales.

Reconoció la gravedad del incidente mientras matizaba la percepción pública sobre aumento de violencia: “Un oficial estaba en la escuela cuando ocurrió y por eso pudimos responder inmediatamente. Pero esto nos obliga a revisar cómo mejorar los sistemas existentes”.

Su declaración subraya la paradoja de medidas de seguridad presentes pero insuficientes, Krynsky enfatizó la comunicación entre padres, escuelas y autoridades como pilar preventivo: “Muchos incidentes se han evitado porque alguien reportó información a tiempo, ya sea mediante redes sociales, llamadas anónimas o directamente a oficiales”.

Lo que se ve en las calles

José Guzmán, fundador de Víctimas del Crimen -quien perdió a su hijo en 2005- aporta una visión comunitaria crítica. Describe Maryvale como “un área con recursos limitados, donde el 80% de la población es hispana” con carencias fundamentales en infraestructura de seguridad: “Faltan cámaras, policías en parques y programas de vigilancia escolar”.

Guzmán atribuye el problema a la combinación de acceso a armas y drogas con desconexión parental exacerbada por factores económicos: “Los jóvenes buscan respeto y protección en armas o pandillas porque no lo encuentran en sus hogares. Muchos padres trabajan 12 horas diarias y los niños crecen solos, expuestos a internet y malas influencias”.

El caso funciona como prisma de problemáticas estructurales. El acceso a armas representa un eje crítico, Aguilar portaba un cuchillo que evitó detectores de metales, contextualizado por Guzmán dentro de un mercado informal peligrosamente accesible.

“Es fácil comprar armas o cuchillos en mercados informales por $10-$15 dólares sin verificaciones”. Esta realidad conecta con la dimensión económica donde familias hispanas enfrentan jornadas laborales extensas que limitan capacidad de supervisión parental.

Desconfianza y temor

La desconfianza institucional constituye el segundo eje identificado como barrera para prevención y reporte de crímenes.

Krynsky aclaró la postura institucional: “No nos enfocamos en el estatus migratorio; nuestro trabajo es investigar crímenes, no hacer cumplir leyes de inmigración”. Sin embargo, reconoció que el temor persiste afectando colaboración ciudadana.

La dimensión migratoria añade complejidad. Guzmán describió cómo “el temor a la deportación disuade a familias hispanas de reportar crímenes” incluso cuando son víctimas de abusos, creando ambientes donde la impunidad prospera afectando particularmente a mujeres y niños.

Krynsky insistió en que “el departamento no colabora con ICE en casos de víctimas o testigos”, pero la desconexión entre políticas formales y percepciones comunitarias persiste.

Un tercer eje emerge en salud mental comunitaria. Guzmán reportó que varios estudiantes requieren terapia tras presenciar el ataque: “Algunos no duermen, tienen miedo de regresar a la escuela y creen que la violencia puede repetirse”.

Este trauma colectivo refleja cómo la violencia impacta psicológicamente a toda la comunidad educativa; las recomendaciones de ambas figuras convergen en necesidad de intervención multinivel.

Krynsky enfatizó medidas preventivas como “vigilar redes sociales, mantener diálogos abiertos e involucrar en actividades extracurriculares”. Guzmán urgió intervención más proactiva: “Revisen cuartos y teléfonos. Como padres, tienen derecho y responsabilidad de saber con quién se relacionan sus hijos”.

Patrones preocupantes

La tragedia se enmarca en patrones nacionales preocupantes. Según el National Center for Education Statistics, el 9% de escuelas públicas de EE.UU. reportaron incidentes con armas blancas en 2023-2024 (aumento del 3% interanual).

En Arizona, Víctimas del Crimen documentó incremento del 15% en violencia juvenil vinculada a pandillas y drogas. Guzmán precisa que “70-80% de casos provienen específicamente del área de Phoenix, particularmente Maryvale”, evidenciando distribución desigual de la violencia.

Las soluciones requieren abordajes complementarios. Krynsky destacó programas de proximidad policial como “cafecito con un oficial” y foros comunitarios reconstructores de confianza.

Guzmán abogó por incrementar trabajadores sociales en escuelas, implementar mentoríaspost-escolares y crear mecanismos de reporte anónimo culturalmente sensibles. Ambos coincidieron que la prevención debe comenzar en hogares pero reconocieron necesidad de apoyo institucional para superar barreras económicas y lingüísticas.

El aspecto educativo merece atención particular, pues Maryvale High School y similares en comunidades con recursos limitados enfrentan el desafío de balancear seguridad con ambiente acogedor.

Detectores de metales y oficiales escolares representan medidas reactivas necesarias pero insuficientes sin programas de desarrollo socioemocional, consejería mental y alternativas extracurriculares constructivas.

Guzmán lamentó que “muchos estudiantes buscan pertenencia en pandillas porque la escuela no ofrece suficientes programas ocupacionales tras horario de clases”.

Económicamente, la crisis refleja disparidades profundas: Maryvale tiene ingreso familiar promedio 35% inferior al resto de Phoenix con tasas de pobreza que duplican el promedio estatal.

Estas condiciones limitan acceso a actividades extracurriculares, tutoría académica y servicios mentales privados, creando brechas que afectan particularmente a jóvenes en edad formativa.

Guzmán destacó cómo “muchas madres solteras trabajan jornadas extensas para mantener familias, dejando jóvenes sin supervisión durante horas críticas de la tarde”.

La respuesta policial requiere recursos adicionales y enfoques innovadores y Krynskymencionó incremento de patrullajes preventivos en parques pero reconoció que presencia policial no basta.

Programas de intervención temprana que identifiquen jóvenes en riesgo y conecten familias con servicios sociales podrían prevenir escaladas de violencia. La colaboración interinstitucional entre escuelas, departamento policial y organizaciones comunitarias emerge como estrategia prometedora pero subutilizada.

Una cuestión cultural

Culturalmente, el caso revela tensiones entre asimilación y preservación identitaria. Jóvenes hispanos de segunda y tercera generación navegan entre expectativas familiares tradicionales y presiones sociales contemporáneas, buscando a veces validación a través de conductas de riesgo.

Guzmán observó que “muchos jóvenes cargan armas para sentirse respetados o protegidos, replicando dinámicas que ven en redes sociales o entre figuras percibidas como exitosas”.

Tecnológicamente, redes sociales juegan papel ambivalente, mientras facilitan comunicación comunitaria y reporte de incidentes, también exponen jóvenes a contenidos violentos y algoritmos que normalizan conductas peligrosas.

Krynsky recomendó que padres “monitoreen activamente redes sociales de sus hijos sin invadir completamente su privacidad” -balance difícil de lograr sin orientación profesional.

Las consecuencias legales resonarán por años, pues Aguilar enfrenta cargos de homicidio como adulto con posibles décadas de encarcelamiento.

Su familia, según Guzmán, “queda destrozada tanto como la de la víctima, otra familia hispana afectada por la violencia”. Este doble trauma refleja cómo la violencia perjudica a toda la comunidad, no solo participantes directos.

A nivel de políticas públicas, el caso impulsó llamados para incrementar fondos destinados a programas de prevención en escuelas de alto riesgo, expandir servicios de salud mental comunitaria y crear vías de reporte anónimo culturalmente competentes.

Legisladores estatales propusieron iniciativas bipartidistas para limitar acceso a armas entre jóvenes, aunque debates sobre control de armas continúan polarizados.

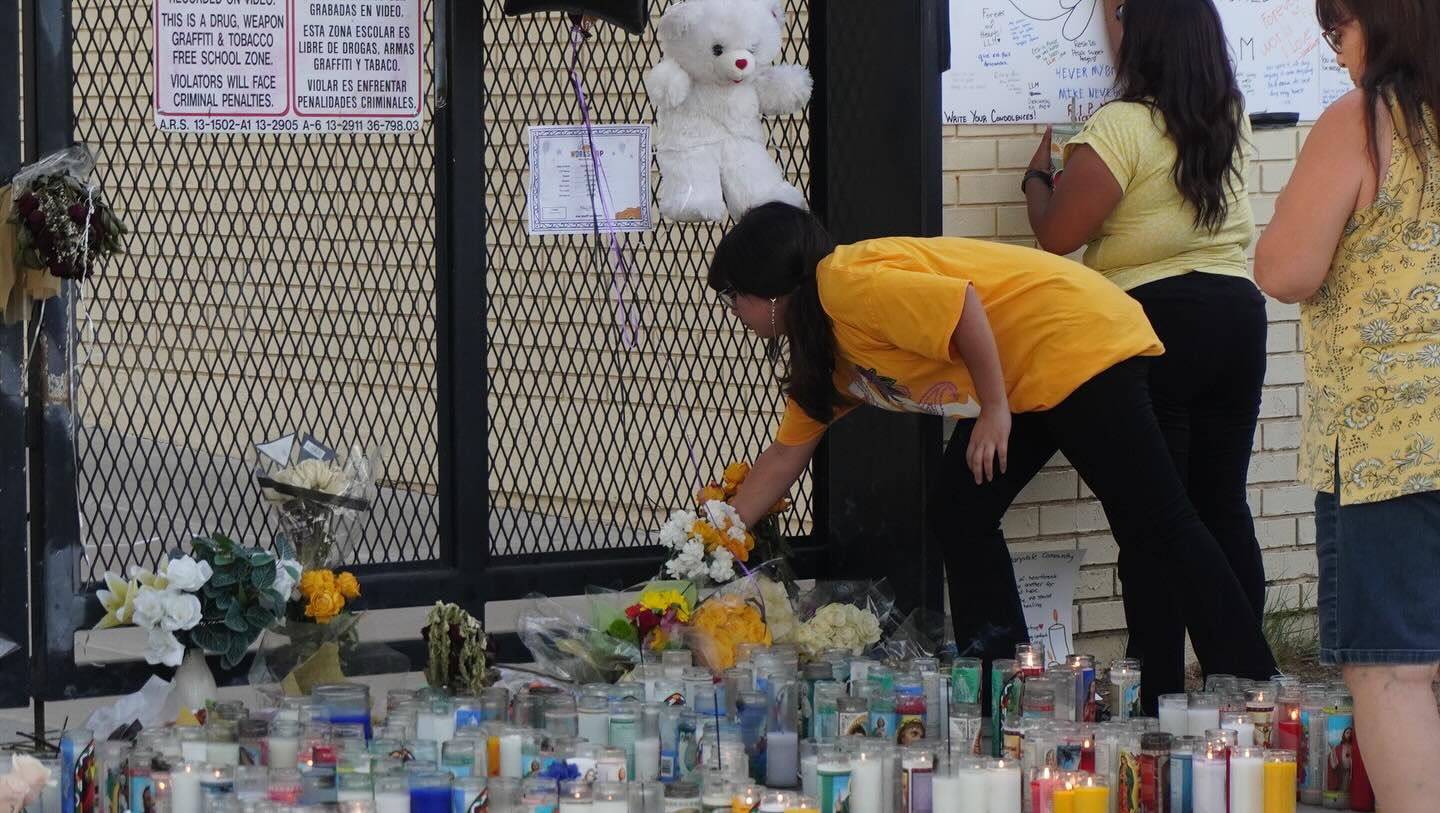

La respuesta comunitaria inmediata incluyó vigilias interreligiosas, recaudaciones para la familia Montoya y ofertas de consejería gratuita para estudiantes afectados.

Guzmán organiza talleres para padres sobre detección de señales de alerta y manejo de conversaciones difíciles con adolescentes y el distrito escolar implementó protocolos de revisión de mochilas adicionales e incrementó presencia de consejeros post-incidente.

A largo plazo, la sostenibilidad de medidas dependerá de financiamiento continuo y voluntad política y Guzmán enfatizó que “soluciones temporales no abordan causas estructurales”, abogando por inversiones en desarrollo económico comunitario, programas de mentoría profesional y colaboraciones universidad-comunidad que creen caminos alternativos para jóvenes.

Trauma colectivo

Psicológicamente, el trauma colectivo requiere abordajes de sanación comunitaria que reconozcan impactos diferenciales por edad, género y exposición previa a violencia.

Estudiantes testigos pueden experimentar estrés post-traumático, ansiedad académica y desconfianza hacia entornos educativos. Guzmán reporta que “algunos padres consideran educación en casa por miedo a seguridad escolar”, potencialmente exacerbando aislamiento social y brechas educativas.

La cobertura mediática varió desde enfoques sensacionalistas hasta reportajes investigativos sobre causas estructurales.

Medios locales como Prensa Arizona priorizaron voces comunitarias y perspectivas culturalmente contextualizadas, mientras cadenas nacionales se concentraron en aspectos dramáticos u esta disparidad refleja tensiones sobre cómo medios representan comunidades de color y violencia urbana.

En conclusión, la tragedia de Maryvale encapsula intersecciones críticas entre seguridad escolar, equidad económica, salud mental comunitaria y justicia racial. Las perspectivas del sargento Krynsky y José Guzmán convergen en urgencia de soluciones colaborativas que señalen raíces estructurales más allá de síntomas superficiales.

¡Únete a nuestro canal de WhatsApp! Entérate primero que nadie de las noticias

Como resumió Guzmán: “Este crimen dejó dos familias destrozadas. Uno perdió la vida, el otro perderá su libertad. Ningún futuro debería truncarse así”.

El camino hacia prevención requerirá recursos sostenidos, voluntad política y participación activa de comunidades afectadas en diseñar soluciones culturalmente apropiadas que aborden no solo violencia visible, sino causas invisibles entrelazadas en el tejido social de Arizona.